Demografia do

Brasil um domnio de estudos e conhecimentos sobre as caractersticas

demogrficas do territrio brasileiro.

O Brasil possui cerca de 192 milhes de habitantes (estimativa do IBGE,

2010) o que representa uma das maiores populaes absolutas do mundo,

destacando-se como a quinta nao mais populosa do planeta. Ao longo dos

ltimos anos, o crescimento demogrfico do pas tem diminudo o ritmo, que

era muito alto at a dcada de 1960.

Em 1940, o recenseamento indicava 41.236.315 habitantes; em 1950, 51.944.397

habitantes; em 1960, 70.070.457 habitantes; em 1970, 93.139.037 habitantes;

em 1980, 119.002.706 habitantes; e finalmente em 1991, 146.825.475

habitantes.

O sobrenome mais popular do Brasil Silva, com um milho de nomes nas

listas telefnicas da Brasil Telecom, Telemar e Telesp, seguido pelos Sousa

e Souza, que juntos ultraam os Silva.

As razes para uma diminuio do crescimento demogrfico relacionam-se com a

urbanizao e industrializao e com incentivos reduo da natalidade

(como a disseminao de anticoncepcionais). Embora a taxa de mortalidade no

pas tenha cado bastante desde a dcada de 1940, a queda na taxa de

natalidade foi ainda maior.

ndices demogrficos

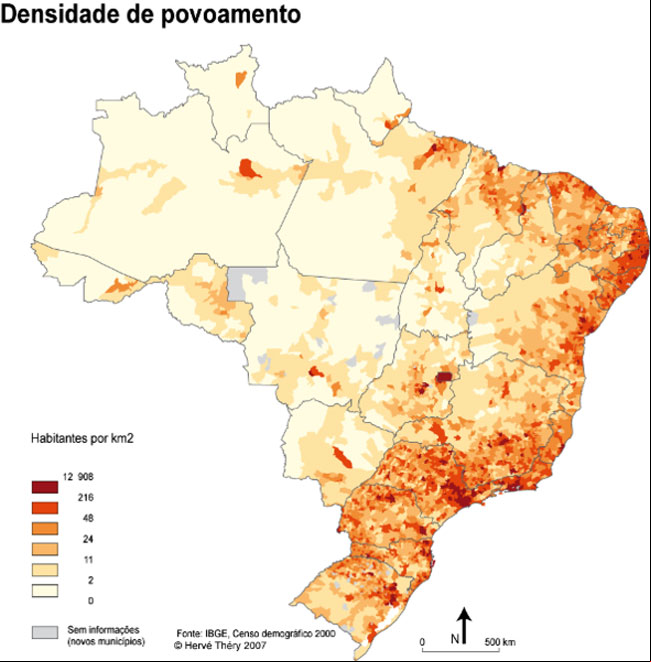

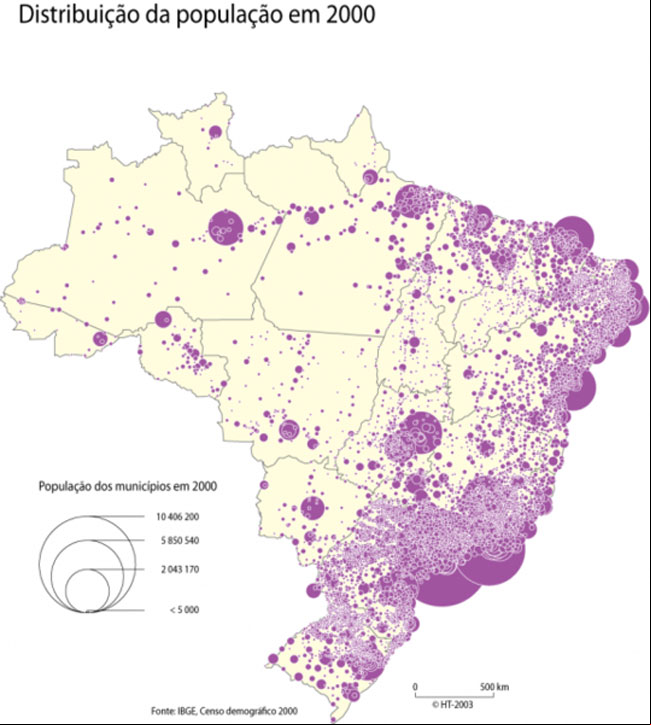

Densidade demogrfica brasileira por municpio.

Distribuio populacional do Brasil.O Brasil apresenta uma baixa densidade

demogrfica — apenas 22,43 hab./km[ —, inferior mdia do planeta e bem

menor que a de pases intensamente povoados, como a Blgica (342 hab./km) e

o Japo (337 hab./km).

O estudo da populao apoia-se em alguns fatores demogrficos fundamentais,

que influenciam o crescimento populacional.

Distribuio populacional

A distribuio

populacional no Brasil bastante desigual, havendo concentrao da

populao nas zonas litorneas, especialmente do Sudeste e da Zona da Mata

nordestina. Outro ncleo importante a regio Sul. As reas menos povoadas

situam-se no Centro-Oeste e no Norte.

Taxa de natalidade

At recentemente, as taxas de natalidade no Brasil foram elevadas, em

patamar similar a de outros pases subdesenvolvidos. Contudo, houve sensvel

diminuio nos ltimos anos, que pode ser explicada pelo aumento da

populao urbana — j que a natalidade bem menor nas cidades, em

consequncia da progressiva integrao da mulher no mercado de trabalho — e

da difuso do controle de natalidade.

Alm disso, o custo social da manuteno e educao dos filhos bastante

elevado, sobretudo no entorno urbano.

Taxa de mortalidade

O Brasil

apresenta uma elevada taxa de mortalidade, tambm comum em pases

subdesenvolvidos, enquadrando-se entre as naes mais vitimadas por

molstias infecciosas e parasitrias, praticamente inexistentes no mundo

desenvolvido.

Desde 1940, a taxa de mortalidade brasileira tambm vem caindo, como reflexo

de uma progressiva popularizao de medidas de higiene, principalmente aps

a Segunda Guerra Mundial; da ampliao das condies de atendimento mdico e

abertura de postos de sade em reas mais distantes; das campanhas de

vacinao; e do aumento quantitativo da assistncia mdica e do atendimento

hospitalar.

Taxa de mortalidade infantil

O Brasil

apresenta uma taxa de mortalidade infantil de 22,58 mortes em cada 1.000

nascimentos (estimativa para 2007) elevada mesmo para os padres

latino-americanos. No entanto, h variaes nessa taxa segundo as regies e

as camadas populacionais.

O Norte e o Nordeste — regies mais pobres — tm os maiores ndices de

mortalidade infantil, que diminuem na regio Sul. Com relao s condies

de vida, pode-se dizer que a mortalidade infantil menor entre a populao

de maiores redimentos, sendo provocada sobretudo por fatores endgenos. J a

populao brasileira de menor renda apresenta as caractersticas tpicas da

mortalidade infantil tardia.

Crescimento vegetativo

A populao de

uma localidade qualquer aumenta em funo das migraes e do crescimento

vegetativo. No caso brasileiro, pequena a contribuio das migraes para

o aumento populacional. Assim, como esse aumento alto, conclui-se que o

Brasil apresenta alto crescimento vegetativo, a despeito das altas taxas de

mortalidade, sobretudo infantil. A estimativa da Fundao IBGE para 2010

de uma taxa bruta de natalidade de 18,67‰ — ou seja, 18,67 nascidos para

cada grupo de mil pessoas ao ano — e uma taxa bruta de mortalidade de 6,25‰

— ou seja 6,25 mortes por mil nascidos ao ano. Esses revelam um crescimento

vegetativo anual de 12,68.

Evoluo demogrfica do Brasil entre os anos de 1550 e 2005.Expectativa de

vida

No Brasil, a

expectativa de vida est em torno de 76 anos para os homens e 78 para as

mulheres, conforme estimativas para 2010. Dessa forma, esse pas se

distncia das naes pauprrimas, em que essa expectativa no alcana 50

anos (Mauritnia, Guin, Nger e outras), mas ainda no alcana o patamar

das naes desenvolvidas, onde a expectativa de vida ultraa os 75 anos

(Noruega, Sucia e outras).

A expectativa de vida varia na razo inversa da taxa de mortalidade, ou

seja, so ndices inversamente proporcionais. Assim no Brasil, paralelamente

ao decrscimo da mortalidade, ocorre uma elevao da expectativa de vida.

Regies brasileiras por taxa

de fecundidade.

|

██+

1,6 filho por mulher

██+

1,9 filho por mulher

██+

2,2 filhos por mulher |

Regies brasileiras por taxa de

fecundidade.

|

|

Crescimento populacional

|

Censo |

Pop. |

|

% |

| 1872 |

9 930 478 |

|

| 1890 |

14 333 915 |

|

44,3% |

| 1900 |

17 438 434 |

|

21,7% |

| 1920 |

30 635 605 |

|

75,7% |

| 1940 |

41 236 315 |

|

34,6% |

| 1950 |

51 944 397 |

|

26,0% |

| 1960 |

70 992 343 |

|

36,7% |

| 1970 |

94 508 583 |

|

33,1% |

| 1980 |

121 150 573 |

|

28,2% |

| 1991 |

146 917 459 |

|

21,3% |

| 2000 |

169 590 693 |

|

15,4% |

| 2010 |

192 755 799 |

|

13,5% |

|

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatstica (IBGE), a taxa mdia de fecundidade no Brasil era de 1,94 filho

por mulher em 2009, semelhante dos pases desenvolvidos e abaixo da taxa

de reposio populacional, que de 2,1 filhos por mulher – duas crianas

substituem os pais e a frao 0,1 necessria para compensar os indivduos

que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Esse ndice sofre

variaes, caindo entre as mulheres de etnia branca e elevando-se entre as

pardas.

Tal variao est relacionada ao nvel socioeconmico desses segmentos

populacionais; em geral, a populao parda concentra-se nas camadas menos

favorecidas social e economicamente, levando-se em conta a renda, a ocupao

e o nvel educacional, entre outros fatores.

H tambm variaes regionais: as taxas so menores no Sudeste (1,75 filho

por mulher), no Sul (1,92 filho por mulher) e no Centro-Oeste (1,93 filho

por mulher). No Nordeste a taxa de fecundidade de 2,04 filhos por mulher,

ainda abaixo da taxa de reposio populacional e semelhante de alguns

pases desenvolvidos. A maior taxa de fecundidade do pas a da Regio

Norte (2,51 filhos por mulher), ainda assim abaixo da mdia mundial.

Composio por Patologia

O Brasil no foge

regra mundial. A razo de Patologia no pas de 96 homens para cada grupo de

100 mulheres, conforme estimativas de 2008.

Pirmide etria do Brasil.At os 60 anos de idade, h um equilbrio

quantitativo entre homens e mulheres, acentuando-se a partir desta faixa

etria o predomnio feminino. Esse fato pode ser explicado por uma

longevidade maior da mulher, devido por outras razes, ao fato de ela ser

menos atingida por molstias cardiovasculares, causa frequente de morte aps

os 40 anos.

O nmero de mulheres, na populao rural brasileira, pode-se dizer que no

Nordeste, por ser uma regio de repulso populacional, h o predomnio da

populao feminina. J nas regies Norte e Centro-Oeste predomina a

populao masculina, atrada pelas atividades econmicas primrias, como o

extrativismo vegetal, a pecuria e, sobretudo, a minerao.

O nmero de mulheres, na populao rural brasileira, tambm tende a ser

menor, j que as cidades oferecem melhores condies sociais e de trabalho

populao feminina.

Um relativo equilbrio entre os Patologias, entretanto, s se estabeleceu a

partir dos anos 1940 — pois at a dcada de 1930 o pas apresentava ntido

predomnio da populao masculina, devido principalmente influncia da

imigrao — e, ainda que nascessem mais meninos que meninas, a maior

mortalidade infantil masculinas (at a faixa de 5 anos de idade) fez com que

se estabelecesse o equilbrio.

Composio por faixa etria

Considerando os

dados de 1995, observa-se que o nmero de jovens proporcionalmente pequeno

nos pases desenvolvidos, mas alcana quase a metade da populao total como

o Brasil, o Peru e outros do Terceiro Mundo.

Nos pases desenvolvidos, o nvel socioeconmico muito elevado e, em

consequncia, a natalidade baixa e a expectativa de vida bastante alta, o

que explica o grande nmero de idosos na populao total. No Brasil, apesar

da progressiva reduo das taxas de natalidade e mortalidade verificada nas

ltimas dcadas, o pas continua exibindo elevado nmero de jovens na

populao.

Pas Crianas (de 0 a 15 anos) Jovens (de 15 a 29 anos) Adultos (de 30 a 59

anos) Idosos (acima de 60 anos)

Reino Unido 19,5% 20,1% 39,9% 20,5%

Sucia 18,8% 19,3% 39,8% 22,1%

Brasil 31,8% 28,5% 32,6% 7,1%

Peru 35,9% 29% 28,4% 6,7%

Fonte: Nova Enciclopdia Barsa de 1998: Datapdia.

Crescimento das capitais brasileiras.A hierarquia urbana trata das

influncias que as cidades exercem sobre uma determinada regio, territrio

ou pas(es). So inmeras as atividades desenvolvidas nas cidades, tanto no

setor secundrio (indstria) como no tercirio (comrcio e servios), e at

mesmo no primrio (agropecuria). Essas atividades, dependendo de sua

qualidade e diversificao, podem atender no s populao urbana, mas a

todo o municpio, incluindo a zona rural e a populao de vrios municpios

ou de outros estados. Assim, uma cidade pequena pode no ter um comrcio ou

servio de sade suficiente para sua populao, que atendida em outra

cidade maior, mais bem equipada, que lhe oferea servios de melhor

qualidade.

Os equipamentos de uma cidade (escolas, universidades, postos de sade,

hospitais, sistema de transporte, cinemas, teatros, entre outros), o parque

industrial, os servios, o setor financeiro determinam a sua rea de

influncia, ou seja, a regio por esta polarizada. Assim, possvel

construir um sistema hierarquizado, no qual as cidades menores encontram-se

subordinadas s maiores.

Rede urbana

Sistema de hierarquizao urbana, no qual vrias cidades se submetem a uma

maior, que comanda esse espao. Em cada nvel, as maiores polarizam as

menores. O IBGE classifica a rede urbana brasileira de acordo com o tamanho

e importncia das cidades. As categorias de cidades so:

Metrpoles globais: suas reas de influncia ultraam as fronteiras de

seus estados, regio ou mesmo do pas. So metrpoles globais So Paulo e

Rio de Janeiro

Metrpoles nacionais: encontram-se no primeiro nvel da gesto territorial,

constituindo foco para centros localizados em todos os pontos do pas. So

metrpoles nacionais Braslia, Rio de Janeiro e So PaulO

Metrpoles regionais: constituem o segundo nvel da gesto territorial, e

exercem influncia na macrorregio onde se encontram. So metrpoles

regionais Belm, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goinia, Manaus, Porto

Alegre, Recife e Salvador

Capitais regionais: constituem o terceiro nvel da gesto territorial, e

exercem influncia no estado e em estados prximos.

Dividem-se em trs nveis:

Capitais regionais A:

Aracaju, Campinas, Campo Grande, Cuiab, Florianpolis, Joo Pessoa, Macei,

Natal, So Lus, Teresina e Vitria

Capitais regionais B: Blumenau, Campina Grande, Cascavel, Caxias do Sul,

Chapec, Feira de Santana, Ilhus/Itabuna, ville, Juiz de Fora,

Londrina, Maring, Ribeiro Preto, So Jos do Rio Preto, Uberlndia, Montes

Claros, Palmas, o Fundo, Poos de Caldas, Porto Velho, Santa Maria e

Vitria da Conquista

Capitais regionais C: Araatuba, Araguana, Arapiraca, Araraquara,

Barreiras, Bauru, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim, Campos dos Goytacazes,

Caruaru, Cricima, Divinpolis, Dourados, Governador Valadares, Iju,

Imperatriz, Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timteo, Juazeiro do Norte/Crato/Barbalha,

Macap, Marab, Marlia, Mossor, Novo Hamburgo/So Leopoldo, Pelotas/Rio

Grande, Petrolina/Juazeiro, Piracicaba, Ponta Grossa, Pouso Alegre,

Presidente Prudente, Rio Branco, Santarm, Santos, So Jos dos Campos,

Sobral, Sorocaba, Tefilo Otoni, Uberaba, Varginha e Volta Redonda/Barra

Mansa

So Paulo

Rio de Janeiro

Posio Cidade Unidade federativa Pop. Posio Cidade Unidade federativa

Pop.

Salvador

Braslia

1 So Paulo So Paulo 11 316 149 11 Belm Par 1 402 056

2 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6 355 949 12 Goinia Gois 1 318 148

3 Salvador Bahia 2 693 605 13 Guarulhos So Paulo 1 233 426

4 Braslia Distrito Federal 2 609 997 14 Campinas So Paulo 1 088 611

5 Fortaleza Cear 2 476 589 15 So Lus Maranho 1 027 429

6 Belo Horizonte Minas Gerais 2 385 639 16 So Gonalo Rio de Janeiro 1 008

064

7 Manaus Amazonas 1 832 423 17 Macei Alagoas 943 109

8 Curitiba Paran 1 764 540 18 Duque de Caxias Rio de Janeiro 861 157

9 Recife Pernambuco 1 546 516 19 Teresina Piau 822 363

10 Porto Alegre Rio Grande do Sul 1 413 094 20 Natal Rio Grande do Norte 810

780

Regies metropolitanas mais populosas do Brasil ver • editar

Posio Regio metropolitana Estado Populao Posio Regio metropolitana

Estado Populao

Grande So Paulo

Grande Rio de Janeiro

1 So Paulo So Paulo 19 672 582 11 Goinia Gois 2 173 006

2 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 11 711 233 12 Belm Par 2 040 843 20

3 Belo Horizonte Minas Gerais 5 413 627 13 Vitria Esprito Santo 1 685 384

4 Porto Alegre Rio Grande do Sul 3 960 068 14 Baixada Santista So Paulo 1

663 082

5 Recife Pernambuco 3 688 428 15 Natal Rio Grande do Norte 1 340 115

6 Fortaleza Cear 3 610 379 16 So Lus Maranho 1 327 881

7 Salvador Bahia 3 574 804 17 Joo Pessoa Paraba 1 198 675

8 Curitiba Paran 3 168 980 18 Macei Alagoas 1 156 278

9 Campinas So Paulo 2 798 477 19 Norte/Nordeste Catarinense Santa Catarina

1 094 570

10 Manaus Amazonas 2 210 825 20 Florianpolis Santa Catarina 1 012 831

Na Regio Metropolitana de Belo Horizonte no se inclui o colar

metropolitano.

A Regio Metropolitana do Recife inclui o municpio de Goiana, anexado em

dezembro de 2006.

A Regio Metropolitana de Salvador inclui os municpios de Mata de So Joo

e So Sebastio do , adicionados em 2008.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE): Contagem

populacional 2011

|

Cidades mais populosas do Brasil |

Idioma

Museu da Lngua Portuguesa em So Paulo, o primeiro museu do mundo dedicado

a um idioma.Ver artigos principais: Lngua portuguesa, Portugus brasileiro,

Lnguas do Brasil e Lnguas indgenas do Brasil

lnguas indgenas do Brasil

O portugus a lngua oficial e falado pela populao. O ingls parte

do currculo das escolas pblicas e particulares, e o espanhol ou a

fazer parte do currculo escolar nos ltimos anos; o ingls entendido e

usado por poucas pessoas, especialmente nos centros comerciais e

financeiros.

Cerca de 180 idiomas e dialetos dos povos indgenas so falados nas tribos,

embora esse nmero esteja em declnio.

O portugus a lngua materna de 98% dos brasileiros, embora haja um

expressivo nmero de falantes de lnguas imigrantes, principalmente o

alemo, falado em zonas rurais do Brasil meridional, sendo o dialeto

hunsrckisch o mais usado por cerca de 1,5 milho de pessoas. O italiano

bem difundido por alguns descendentes de imigrantes que ainda no adotaram o

portugus como lngua materna em zonas vincolas do Rio Grande do Sul, sendo

o dialeto talian o mais usado. Outra lngua falada por minorias o japons,

entre outros idiomas imigrantes.

Grupos tnico-raciais

Etnia Porcentagem

Brancos 47,3%

Pardos 43,1%

Pretos 7,6%

Amarelos 2,1%

Indgenas 0,3%

|

|

A populao atual do Brasil muito diversa, tendo participado de sua

formao diversos povos e etnias. Atualmente, o IBGE utiliza para fins

censitrios 5 categorias no Brasil, baseado na raa e cor da pele: branco,

indgenas, preto, pardo e amarelo. De forma geral, a populao brasileira

foi formada por cinco grandes ondas migratrias:

Os diversos povos indgenas, autctones do Brasil, descendentes de grupos

humanos que migraram da Sibria, atravessando o Estreito de Bering,

aproximadamente 9.000 a.C.

Os colonos portugueses, que chegaram para explorar a colnia desde a sua

descoberta, em 1500, at a sua independncia, em 1822.

Os africanos trazidos na forma de escravos para servirem de mo-de-obra, em

um perodo de tempo que durou de 1530 a 1850.

Os diversos grupos de imigrantes vindos principalmente da Europa, os quais

chegaram ao Brasil entre o final do sculo XIX e incio do sculo XX.

Imigraes recentes de diversas partes do mundo, sobretudo sia e Oriente

Mdio.

Acredita-se que o Continente Americano foi povoado por trs ondas

migratrias vindas do Norte da sia. Os indgenas brasileiros so,

provavelmente, descendentes da primeira leva de migrantes, que chegou

regio por volta de 9.000 a.C. Os principais grupos indgenas, de acordo com

sua origem lingustica, eram os tupi-guarani, j ou tapuia, aruaque ou

maipur e caraba ou caribes. A populao indgena original do Brasil (entre

3-5 milhes) foi em grande parte exterminada ou assimilada pela populao

portuguesa.

Os mamelucos (ou caboclos, mestios de branco com ndio) se multiplicavam s

centenas pela colnia.

Um outro elemento formador do povo brasileiro chegou na forma de escravo. Os

africanos comearam a ser trazidos para a colnia na dcada de 1530, para

suprir a falta de mo-de-obra. Inicialmente, chegaram escravos de Guin. A

partir do sculo XVIII, a maior parte dos cativos era trazida de Angola e,

em menor medida, de Moambique. Na Bahia, os escravos eram majoritariamente

oriundos do Golfo de Benin (atual Nigria). At o fim do trfico negreiro,

em 1850, entre 3-5 milhes de africanos foram trazidos ao Brasil-37% de todo

o trfico negreiro efetuado entre a frica e a Amrica.

A imigrao europeia no Brasil iniciou-se no sculo XVI, sendo dominada

pelos portugueses. Neerlandeses (ver Invases holandesas do Brasil) e

ses (ver Frana Antrtica) tambm tentaram colonizar

o Brasil no sculo XVII, mas sua presena durou apenas algumas dcadas. Nos

primeiros dois sculos de colonizao vieram para o Brasil cerca de 100 mil

portugueses, uma mdia anual de 500 imigrantes. No sculo seguinte vieram

600 mil, em uma mdia anual de dez mil colonos. A primeira regio a ser

colonizada pelos portugueses foi o Nordeste.

Pouco mais tarde, os colonos aram a colonizar o litoral do Sudeste. O

interior do Brasil s foi colonizado no sculo XVIII. Os portugueses foram o

nico grupo tnico a se espalhar por todo o Brasil, principalmente graas

ao dos bandeirantes ao desbravarem o interior do pas no sculo XVIII.

Imigrao

No Brasil, a poltica migratria externa pode ser dividida em duas fases

: a primeira, de estmulo imigrao, principalmente aps a abolio da

escravatura, em 1888, visando a substituio da mo-de-obra escrava na

lavoura cafeeira; a segunda, de controle imigrao, a partir de 1934, no

governo Vargas, devido crise econmica internacional da dcada de 1930.O

afluxo de imigrantes para o Brasil pode ser dividido em trs perodos

principais.

O primeiro perodo (de 1808 a 1850 foi marcado pela chegada da famlia real,

em 1808, o que ocasionou a vinda dos primeiros casais de imigrantes

aorianos para serem proprietrios de terras no pas[carece de fontes?].

Devido ao receio do europeu de fixar-se num pas de economia colonial e

escravocrata, nesse perodo houve uma imigrao muito pequena.

O segundo perodo (de 1850 a 1930) foi marcado pela proibio do mercado de

escravos. Foi a poca mais importante para a nossa imigrao, devido ao

grande crescimento da atividade monocultora (caf) e aos incentivos

governamentais dados ao imigrante. Em 1888, com a abolio da escravido,

estimulou-se ainda mais o fluxo imigratrio, tendo o Brasil recebido, nessa

poca, praticamente 80% dos imigrantes entrados no pas.

O terceiro perodo (de 1930 at os dias de hoje) caracterizado por uma

sensvel reduo na imigrao, devido, inicialmente, crise econmica de

1929, ocasionada pela quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, com o

consequente abalo da cafeicultura brasileira. Alm disso, contribuiu tambm

a crise poltica interna no pas, decorrente da Revoluo de 1930, e a

criao de uma lei sobre imigrao, atravs da Constituio de 1934.

Essa lei restringia a entrada de imigrantes, estipulando que, anualmente no

poderia entrar no pas mais que 2% do total de imigrantes de cada

nacionalidade entrados nos ltimos 50 anos. Determinava ainda que 80% dos

imigrantes deveriam dedicar-se agricultura, alm de estabelecer uma

discutvel e discriminatria "seleo ideolgica", ou seja, conforme as

ideias polticas que professava, o imigrante poderia ou no entrar no pas.

O envolvimento da Europa na Segunda Guerra Mundial tambm reduziu a

emigrao, e a recuperao econmica daquele continente, aps a guerra,

levou os europeus a emigrarem para outros pases do prprio continente.

Intensificaram-se, nesse perodo, as migraes internas. Mineiros e

nordestinos, principalmente, dirigiram-se para o centro-sul do pas, em

virtude de crescimento urbano e industrial.

O grande fluxo imigratrio em direo ao Brasil foi efetuado no sculo XIX e

incio do sculo XX. Para se ter uma ideia do impacto imigratrio nesse

perodo, entre 1870 e 1930, entraram no Brasil um nmero superior a cinco

milhes de imigrantes.

Esses imigrantes foram divididos em dois grupos: uma parte foi enviada para

o Sul do Brasil, onde se tornaram colonos trabalhando na agricultura.

Todavia, a maior parte foi enviada para as fazendas de caf do Sudeste. Os

colonos mandados para o Sul do pas foram, majoritariamente, alemes (a

partir de 1824, sobretudo da Rennia-Palatinado, Pomernia, Hamburgo,

Vestflia, etc) e italianos (a partir de 1875, sobretudo do Vneto e da

Lombardia).

Ali foram estabelecidas diversas comunidade (colnias) de imigrantes que,

ainda hoje, preservam os costumes do pas de origem. Para o Sudeste do pas

chegaram, majoritariamente, italianos (sobretudo do Vneto, Campnia,

Calbria e Lombardia), portugueses (notadamente oriundos da Beira Alta, do

Minho e Alto Trs-Os-Montes), espanhis (sobretudo da Galiza e Andaluzia),

japoneses (sobretudo de Honshu e Okinawa) e rabes (do Lbano e da Sria).

De acordo com o Memorial do Imigrante, entre 1870 e 1953, entraram no Brasil

cerca de 5,5 milhes de imigrantes, sendo os italianos (1.550.000),

portugueses (1.470.000), espanhis (650.000), alemes (210.000), japoneses

(190.000), poloneses (120.000) e 650.000 de diversas outras nacionalidades.

Cerca de um tero dos brasileiros no vive onde nasceu. As migraes

internas respondem por boa parte deste tero, e classificam-se basicamente

em duas categorias: deslocamento do campo para a cidade, o chamado (xodo

rural) - causado frequentemente pela falta de oportunidades de trabalho e

servios no campo e pela concentrao fundiria - e migraes regionais, das

quais os exemplos mais importantes foram:

o ciclo da minerao, em Minas Gerais, nos meados do sculo XVIII, que

provocou um deslocamento da populao litornea para o interior do pas;

o fluxo de escravos do Nordeste para as plantaes de caf de So Paulo e do

Rio de Janeiro, em fins do sculo XIX;

o ciclo da borracha, na Amaznia, em fins do sculo XIX para o incio do

sculo XX, que atraiu muitas pessoas, especialmente do Nordeste;

a construo de Braslia, que deslocou mo-de-obra principalmente do Norte e

Nordeste;

o desenvolvimento industrial, dos anos 1950 em diante, na regio Sudeste

(principalmente So Paulo e Rio de Janeiro), que deslocou principalmente

nordestinos.

Recentemente as migraes regionais mais importantes ainda so a de

nordestinos para as regies Sudeste e Sul, em busca de trabalho nos setores

industrial, comercial e de servios; ocorre, tambm, no Centro-Oeste e

Norte, um fluxo de famlias ligadas ao meio rural, vindas principalmente da

regio Sul, graas expanso da fronteira agrcola.

A partir da dcada de 1980, os fluxos intra-regionais e at intra-estaduais

tornaram-se mais significativos, especialmente na regio Nordeste, com a

consolidao de vrias metrpoles ao redor das capitais de cada estado

nordestino. Por conta do Brasil j ser um pas essencialmente urbano, os

fluxos migratrios encontram-se em menor dimenso de dcadas adas, e

concentram-se mais na ocupao de espaos com maior dinamismo (em geral

cidades mdias do interior e algumas capitais, alm da fronteira agrcola).

Aes sociais como o Fome Zero e o Bolsa Famlia tambm reduzem os fluxos

migratrios, ao responder mais rapidamente situaes de calamidade pblica

especialmente em funo da seca, que intensificavam os fluxos no ado.

Referncias:

1. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Sinopse do Censo

Demogrfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. p. 67-68. ISBN

978-85-240-4187-7

2. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

3. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - Censo 2010

4. CIA - The World Factbook -- Brazil.

5. a b CIA - The World Factbook - Brazil. Pgina visitada em 2 de Abril de

2010.

6. a b

9. Regies de influncia das cidades 2007. Insituto Brasileiro de Geografia

e Estatstica (IBGE) (10 de outubro de 2008). Pgina visitada em 27 de

novembro de 2008.

10. Configurao da Rede Urbana do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatstica (IBGE) (Junho de 2001). Pgina visitada em 3 de dezembro de

2008.

11. ESTIMATIVAS DA POPULAO RESIDENTE NOS MUNICPIOS BRASILEIROS COM DATA

DE REFERNCIA EM 1 DE JULHO DE 2011 (PDF). Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatstica (30 de agosto de 2011). Arquivado do original em 31

de agosto de 2011. Pgina visitada em 31 de agosto de 2011.

12. Ranking das maiores regies metropolitanas do Brasil - 2010 (em

portugus). Pgina visitada em 12 de janeiro de 2011.

13. a b c IBGE, Populao residente, por Patologia e situao do domiclio,

segundo a religio, Censo Demogrfico 2000. ado em 13 de dezembro de

2007

14. History of Religion in Brazil

15. Fernando Fonseca de Queiroz (Outubro de 2005). Brasil: Estado laico e a

inconstitucionalidade da existncia de smbolos religiosos em prdios

pblicos. Jus Navigandi. Pgina visitada em 30/11/2009.

16. Vide o caso, por exemplo, dos homossexuais e os Direitos LGBT no Brasil.

Programa Nacional de Direitos Humanos 2009 (PNDH-3) – Brazil.

(em ingls) Julio Severo."Behind The Homosexual Tsunami in Brazil"

Unio homossexual mantida no Programa de Direitos Humanos – Janeiro de

2010. Ligaes externas adas em 19 de novembro, 2010.

17. Senado aprova acordo com o Vaticano

18. Brazil. U.S. Department of State (2005-11-08). Pgina visitada em

2008-06-08.

19. Brasil, um pas com mais evanglicos e menos catlicos

20. IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinio e Estatstica. Pesquisa de

Opinio Pblica sobre Criacionismo. Dec. 2004.

21. Tendncias Demogrficas: Uma anlise da populao com base nos

resultados dos Censos Demogrficos 1940 e 2000

22. Censo demogrfico revela que o Brasil ficou mais velho e menos branco

23. Populao que se declara branca diminui, diz IBGE

24. O Brasil no bicolor, artigo de Carlos Lessa.

25. IMIGRAO NO BRASIL - OS IMIGRANTES - Histria do Brasil. Pgina

visitada em 2 de Abril de 2010.

26. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

27. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

28. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

29. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

30. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

31. Ttulo no preenchido, favor adicionar.

32. Um grande exemplo de migrante cearense em territrio paranaense.

Pedimos sua ateno por favor:

Novo sistema de governo (inventado), (Apoltico) ou

seja, sem polticos, troque a irresponsabilidade pela

responsabilidade, de o seu apoio no site .http://sfbbrasil.org